Трансафганские коридоры: окно возможностей или стратегическая ловушка

Трансафганские коридоры: анализ возможностей и рисков для Центральной Азии, Афганистана и южных маршрут.

Коллаж: Cronos.Asia

Война в Украине, санкционное давление и токсичность северных маршрутов заставили Центральную Азию всерьез пересмотреть свою транспортно-логистическую географию. Аналитический центр Cronos.Asia провел свой первый круглый стол "Трансафганские коридоры: между вызовами и возможностями", с участием экспертов из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Аналитики, выступая в рамках круглого стола отметили, что сегодня рассматриваются идеи, которые звучали ещё 10-15 лет назад, но воспринимались скорее как теоретические — выход к "тёплым морям" через Афганистан.

Сегодня трансафганские проекты рассматриваются не как абстрактная геополитика, а как набор очень конкретных решений с политическими, экономическими и техническими последствиями для всего региона.

Почему именно сейчас к Афганистану снова повернулись лицом

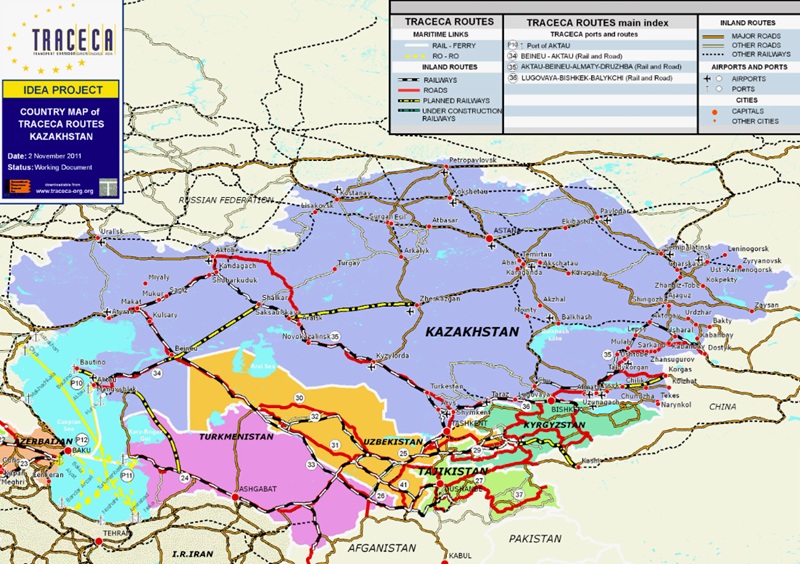

Формальным информационным поводом для круглого стола стала активизация международных и региональных дискуссий о новых коридорах, включая инвестиционный форум в Ташкенте по развитию транскаспийского маршрута и интерес ЕС к "Среднему коридору". Но, как заметил во время дискуссии модератор круглого стола, руководитель Аналитического центра Cronos.Asia Анатолий Иванов-Вайскопф, одним развитием Транскаспийского коридора проблему условного геополитического тупика — не решить.

Он отметил, что после 2022 года страны Центральной Азии столкнулись с логистической проблемой и причин тому несколько:

- северное направление стало политически рискованным;

- китайские маршруты ограничены и инфраструктурно, и политически;

- транскаспийские мощности пока не сопоставимы с амбициями.

В этой ситуации, по словам спикера, внимание смещается на почти забытый южный вектор — связи с Индией, Ираном и Пакистаном через Афганистан. На что участники круглого стола тут же напомнили: до XX века торговля через Кабул, Герат, Кветту и иранские города была естественной частью экономической географии региона. Сегодня эти маршруты возвращаются, но не как романтика Шёлкового пути, а как прагматика выживания и развития.

Афганистан при талибах: стабилизация или замороженный кризис?

Политолог Эльданиз Гусейнов, выступивший с докладом "Трансафганские проекты. Три аргумента "за" и один вопрос", отметил, что вопреки пессимистичным прогнозам, Афганистан после прихода талибов пережил не развал, а своеобразную "грубую стабилизацию".

"С приходом Талибан к власти были самые различные прогнозы о том, как долго Талибан продержится на плаву", — заметил эксперт.

Он напомнил, что в тот период страна столкнулась с серьезными проблемами:

- падением ВВП почти на 40%;

- тяжёлым продовольственным кризисом;

- серией землетрясений;

- конфликтами на афгано-пакистанской границе;

- торговым дефицитом и блокировкой внешних рынков.

Тем не менее власть талибов устояла. И одним из факторов стало прагматичное налаживание работы пограничных переходов и снижение уровня поборов и коррупции на транзите.

"Талибан смог сохранить свою власть. Как отмечали афганские следователи, в первую очередь Талибан смог если не истребить, то явно уменьшить уровень коррупции и наладить работу пограничных пунктов. Стало меньше поборов с грузоперевозчиков. Грузы из Центральной Азии стали более активно идти через Афганистан в сторону Пакистана и Ирана. Соответственно население Афганистана могло зарабатывать", — отметил Эльданиз Гусейнов.

При этом, по его словам, значительную роль в удержании Афганистана "на плаву" сыграла именно Центральная Азия.

"До 90% электроэнергии Афганистан получает из стран региона. При этом существенная часть муки, зерна и масла импортируется тоже из Центральной Азии. Более того были созданы логистические узлы, близ Термеза (Узбекистан) была открыта свободно экономическая зона "Айритом", куда афганцы могут въезжать без визы", — напомнил спикер.

С точки зрения Гусейнова, это означает, что Центральная Азия уже де-факто взяла на себя часть ответственности за устойчивость Афганистана — и потому не может позволить себе игнорировать трансафганские проекты.

Три аргумента "за" трансафганские проекты — и один ключевой вопрос

Эльданиз Гусейнов сформулировал три структурных аргумента в пользу продвижения трансафганских коридоров.

- Улучшение ситуации в Афганистане через вовлечение региона

Чем больше Афганистан включён в экономику Центральной Азии, тем меньше вероятность радикальной дестабилизации. Транзит даёт населению доход, создаёт занятость и формирует минимальную экономическую базу, без которой любая политическая стабилизация обречена.

- Формирование экономики Афганистана "под" Центральную Азию

"Афганистан — это рынок порядка 40 млн человек и набор ресурсов, которые могут дополнять экономику региона. За счёт экспорта электроэнергии, зерна, промышленных товаров и импорта нужных ресурсов страны Центральной Азии могут выстраивать взаимовыгодную модель, не замыкаясь на крупных державах", — пояснил политолог.

При этом отдельную роль по его мнению, можно отвести Казахстану и Узбекистану — как региональным middle powers, которые могут выступать ключевыми партнёрами Кабула без посредничества Москвы, Пекина или Вашингтона.

- Национальная безопасность и диверсификация рисков

"Думаю, вопрос национальной безопасности, в первую очередь касается Туркменистана. Эта страна в основном экспортирует газ. Для Туркменистана трансафганский газопровод ТАПИ — это вопрос выживания экономической модели, привязанной к одному покупателю газа — Китаю", — отметил Эльданиз Гусейнов.

Для Казахстана, по его словам, это вопрос рынков сбыта зерна и муки, для Узбекистана — электроэнергии и транзитного статуса. Вместе с тем, инфраструктура через Афганистан — не только про "выход к морю", но и про:

- диверсификацию экспортных направлений;

- снижение зависимости от одного маршрута и одного покупателя;

- укрепление переговорной позиции стран региона.

"При всех плюсах возникает фундаментальное противоречие — развивая трансафганские проекты, Центральная Азия одновременно стабилизирует Афганистан как государство; укрепляет власть талибов, режим которых далеко не всеми воспринимается как легитимный и желательный партнёр", — пояснил политолог.

Ответа в формате "да/нет" здесь нет. Но эксперты сходятся в одном: чем сильнее взаимозависимость, тем больше у региона рычагов влияния на Кабул — от воды и электроэнергии до торговли и транзита.

Восточная и западная ветки: два Афганистана и две логики

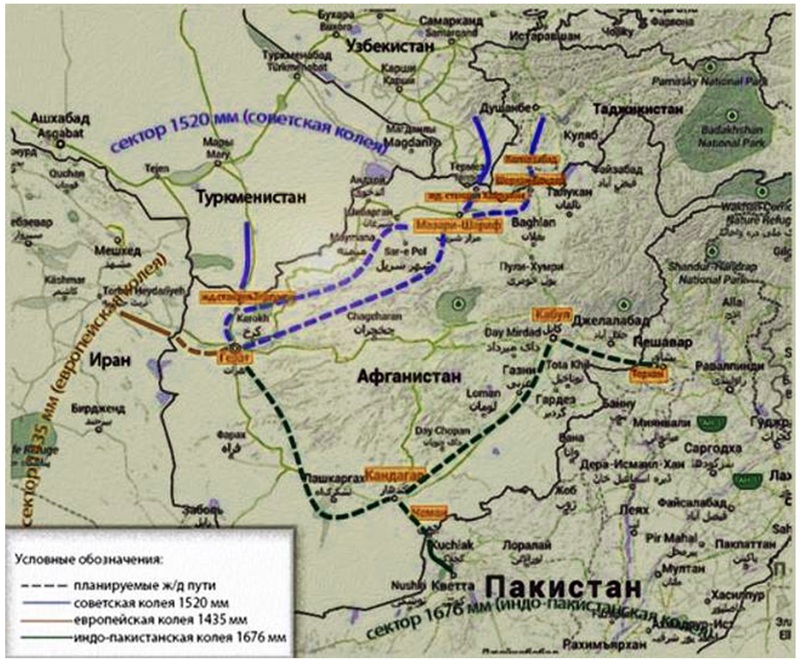

В свою очередь директор аналитического центра "Открытый мир" Айдар Борангазиев предложил смотреть на трансафганскую логистику не как на один маршрут, а как на систему из двух самостоятельных веток:

"Думаю, многие со мной согласятся, что в открытом информационном пространстве до сих пор нет качественной, объективной аналитики по афганскому транзиту. На мой взгляд, отчасти это связано с тем, что по трансафганским транзитам часто поднимают только один маршрут, так называемый "Кабулский коридор".

Восточная ветка: Кабулский коридор

Классическое, исторически обсуждаемое направление:

- Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар;

- выход к пакистанским портам, прежде всего Карачи и Гвадар.

Однако, как отметил спикер, восточный маршрут сопровождается серьёзными рисками.

Во-первых, география маршрута крайне сложна: переход через хребты Гиндукуша, высокогорные участки и необходимость строительства дорогостоящей, технически сложной инфраструктуры.

Во-вторых, безопасность восточного направления остаётся нестабильной. Речь идёт об активности ТТП (пакистанских талибов), регулярных всплесках напряжённости в провинциях типа Хайбер-Пахтунхва, а также о влиянии этноплеменных структур, с которыми на практике приходится выстраивать отдельные договорённости.

И, наконец, маршрут проходит через зону "золотого полумесяца", где наркотрафик и сопутствующая преступность становятся дополнительным фактором риска для любых транзитных проектов.

Восточное направление остаётся стратегическим активом на будущее, но не выглядит реалистичным ядром кратко- и среднесрочной стратегии.

Западная ветка: через Герат, Иран и Пакистан

Западный маршрут формируется как связующее звено между железнодорожными сетями стран Центральной Азии и морскими портами Пакистана и Ирана, включая потенциальные ответвления на порты Гвадар и Чабахар.

"Западное направление включает также туркменский участок — именно на этой линии, от пограничного пункта Тургунди до Герата, уже работают казахстанские компании и планируются дальнейшие инвестиции. В более широком понимании западная ветка охватывает и иранское направление: начиная от района Диларам в провинции Нимроз, маршрут может уходить на юго-запад, в сторону иранского Захедана, откуда открывается прямой выход к порту Чабахар. Здесь даже не учитывается имеющаяся линия от Герата до Хафа, которая также вписывается в эту конфигурацию", — отметил в своем выступлении Айдар Борангазиев.

По его словам, есть ещё один важный элемент, который нередко остаётся вне обсуждений, — проект "Коридор пяти стран". Это международная связка Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и Ирана. Маршрут органично стыкуется с западной веткой: достигая Мазари-Шарифа, он далее естественным образом выходит на Герат, откуда дороги открываются и в сторону Ирана, и к Каспийскому региону через Туркменистан, а также к международному транспортному коридору "Север — Юг".

"Если говорить о проекте "Коридор пяти стран", его значение для Центральной Азии трудно переоценить. Этот маршрут предоставляет Таджикистану и Кыргызстану реальный, физический выход не только в Афганистан, но и далее — в Иран и к южным морям. Узбекистан при этом сохраняет свои сильные логистические позиции, однако уже в рамках более гибкой и многовариантной транспортной конфигурации. Казахстан и Туркменистан получают дополнительный южный вектор, который усиливает их связанность с широкой макрорегиональной системой. В результате западная ветка формируется не как очередной маршрут из точки А в точку Б, а как ключевой узел евразийской инфраструктурной архитектуры", — пояснил эксперт.

На кратко- и среднесрочную перспективу, по его мнению, именно западное направление — через Герат и Иран — выглядит наиболее реалистичным и жизнеспособным вариантом развития трансафганских связей.

Эксперт рассказал и о преимуществах западной ветки:

- более простая география, частично существующая инфраструктура;

- превращение Герата в реальный транспортный узел Афганистана;

- возможность гибко маневрировать между иранскими и пакистанскими портами, в зависимости от политической конъюнктуры и безопасности;

- потенциал внутренней интеграции Афганистана: создание "внутренней оси" север–запад–юг.

Говоря о политическом контексте, спикер заметил, что он усложняется присутствием США, которые косвенно влияют на баланс, в том числе через санкционный режим по Ирану. Однако частичные послабления для индийского проекта в Чабахаре показывают, что Вашингтон ищет баланс, а не тотальное блокирование.

Подводя итог своему выступлению Борангазиев подчеркнул, что западная ветка не идеальна, но является наиболее реалистичной и контролируемой для Центральной Азии в текущих условиях.

"Главный вопрос состоит в том, смогут ли страны Центральной Азии выработать общую позицию, избегая внутренней конкуренции и укрепляя совместные усилия и дипломатический вес. Именно согласованность действий партнёров, на мой взгляд, станет ключевым фактором успеха всех трансафганских проектов", — резюмировал спикер.

Таджикский взгляд: трансафганские проекты как тест на зрелость региона

Не менее интересным было и выступление таджикского политолога Шерали Ризоёна, который напомнил, что разговоры о трансафганской интеграции ведутся давно, задолго до прихода талибов к власти.

С его точки зрения, Центральная Азия упустила шанс вовремя включиться в формирование новой архитектуры вокруг Афганистана. Но сейчас окно возможностей снова открывается, но вместе с ним усиливаются и вызовы, включая пересмотр внешнеполитических приоритетов, балансирование между конкурирующими акторами и необходимость формировать субъектную, а не инертную позицию.

Внешние акторы: Иран и Пакистан как конкурирующие центры влияния

"На протяжении многих лет наблюдается закономерность: любой проект, усиливающий позиции Пакистана в Афганистане, моментально вызывает противодействие Ирана — и наоборот. Добавляется индийский фактор, который также претендует на влияние через инфраструктурные проекты и политические альянсы", — подчеркивает Шерали Ризоён.

В этой ситуации, по его мнению, Центральная Азия вынуждена выстраивать тонкий баланс. Формально и Тегеран, и Исламабад называют страны региона партнёрами, но фактически каждая сторона жестко реагирует на любое изменение распределения влияния в Афганистане.

"И здесь первый структурный вызов: способность Центральной Азии одновременно работать и с Ираном, и с Пакистаном, не превращаясь в инструмент их соперничества", — говорит политолог.

Второй вызов — внутрирегиональная координация

Как заметили участники дискуссии, сам регион пока не готов рассматривать трансафганские маршруты как единый проект Центральной Азии. Впрочем, на текущий момент параллельно существует сразу несколько маршрутов:

- узбекская инициатива через Термез в Мазари Шариф в направлении Пакистана и Ирана;

- казахстанский проект через Туркменистан в Афганистан и далее в Иран или Пакистан;

- таджикско-афганско-туркменская железная дорога, обсуждаемая уже более десяти лет.

Формально эти проекты не противоречат друг другу, но на практике между странами ощущается конкуренция — каждая пытается стать "главным входом в Афганистан". И в своем выступлении Ризоён подчёркивает: если каждая страна будет пытаться продвигать только "свой" маршрут — трансафганские проекты вновь станут упущенной возможностью. Если эта динамика сохранится, то выход региона к морю снова будет отложен — возможно, надолго.

Позиция Таджикистана: осторожная переработка подхода

Таджикистан долгое время оставался самым критичным к талибам государством региона. Однако, эксперт обратил внимание на то, что в последние недели произошло заметное потепление.

"Таджикистан по-прежнему придерживается своей позиции, однако происходящие в Афганистане процессы становятся всё более примечательными. Только за последние две недели произошли два заметных события: официальный визит министра обороны Таджикистана в Исламабад и поездка представителей МИД, силовых структур и других ведомств в Кабул. Делегация начала работу в прошлое воскресенье и завершила её совсем недавно", — рассказал Шерали Ризоён.

Оба визита, по его словам, вызвали оживлённую дискуссию в персоязычной афганской прессе — как внутри страны, так и среди изданий, работающих на внешних площадках.

При этом примечательно, что Таджикистан продолжает активно взаимодействовать с Пакистаном — во многом благодаря традиционно устойчивым и конструктивным отношениям между двумя странами.

"На мой взгляд, такая активизация связана с ожидаемыми изменениями в регионе: и пакистанский курс, и политика талибов на расширение торгово-экономического сотрудничества с государствами Центральной Азии создают новую динамику, особенно на фоне того, что Пакистан уже более десяти дней держит закрытыми свои пограничные переходы. Эта ситуация открывает новые возможности, но пока остаётся неясно, к чему она приведёт. В ближайшие недели станет понятнее, изменит ли Таджикистан свой подход к взаимодействию с талибами — как это уже делают некоторые страны региона, — или сохранит прежнюю линию", — отметил Шерали Ризоён.

Когда российско-украинский конфликт завершится...

Дискуссия за круглым столом длилась довольно долго и надо признать, что каждое выступление заслуживает отдельной публикации. Посему остановимся лишь на одном вопросе, прозвучавшем в финале дискуссии:

"что, если через несколько лет российско-украинский конфликт завершится, отношения России и Запада нормализуются, и северный маршрут снова станет удобным и дешёвым?"

Отдельные участники напомнили о риске повторения судьбы проекта ТРАСЕКА: когда он задумывался как альтернатива северному маршруту, но после улучшения отношений с Москвой был практически отодвинут на периферию почти на 20 лет.

Однако большинство участников все же пришли к следующему:

- в трансафганскую инфраструктуру ещё не вложены критические средства, но первые шаги уже дали полезный эффект — усиление присутствия Центральной Азии в Афганистане;

- афганское направление важно не только как путь к морям, но и как рынок сбыта и поле для укрепления региональной субъектности;

- даже при восстановлении северного маршрута диверсификация останется ключевым условием устойчивости.

Вывод: к чему ведут все эти дискуссии

В целом отметим, что из экспертного разговора вырисовывается несколько ключевых выводов, которые важны для Центральной Азии уже сейчас.

- Трансафганские проекты — это не экзотика, а элемент выживания в новой геополитической реальности.

- Западная ветка через Герат и Иран на данном этапе выглядит наиболее реалистичным, технически и политически управляемым вариантом.

- Восточное направление через Кабул и Пешавар сохраняет стратегическое значение, но требует иного горизонта планирования и более высокого допускания риска.

- Без региональной координации (форматы вроде С5+Иран, С5+Пакистан) транзит не заработает как система, а останется набором несогласованных национальных маршрутов.

- Вопрос "усиливаем ли мы талибов?" не исчезнет, но игнорировать Афганистан Центральная Азия уже не может — слишком велика взаимозависимость.

Как бы то ни было, "трансафганские коридоры" для стран Центральной Азии — это не просто шанс выйти к морю. Это проверка того, способна ли Центральная Азия выступать самостоятельным региональным игроком, формирующим собственные правила, а не подстраивающимся под чужие стратегии.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!