Казахстан и китайский транзит: как сухопутный хаб Евразии меняет географию торговли

Казахстан становится ключевым сухопутным хабом Евразии, укрепляя роль в китайском транзите и мировой логистике.

Фото: Pixabay

Казахстан становится ключевым звеном между Китаем и Европой, превращаясь из безморской страны в центральный транспортный хаб Евразии. Но этот успех не случаен — он результат многолетней инфраструктурной работы, сложных геополитических балансов и борьбы за новое место в мировой логистике. Подробнее — в аналитике Cronos.Asia.

Транзитные перевозки становятся одной из ключевых опор экономического развития Казахстана. За последние пять лет, с 2019 – 2024 годы, экспорт транспортных услуг стабильно растет, что напрямую связано с увеличением объемов международного транзита через территорию страны.

Торговые маршруты смещаются к региональной модели

За прошедшие полтора десятилетия в транспортно-логистическую инфраструктуру Казахстана было инвестировано свыше 10 триллионов тенге (около $20 млрд). Эти вложения охватили дорожное, железнодорожное и логистическое строительство, создав около 600 тысяч рабочих мест — как в строительных проектах, так и в смежных отраслях, связанных с транспортом и сервисом.

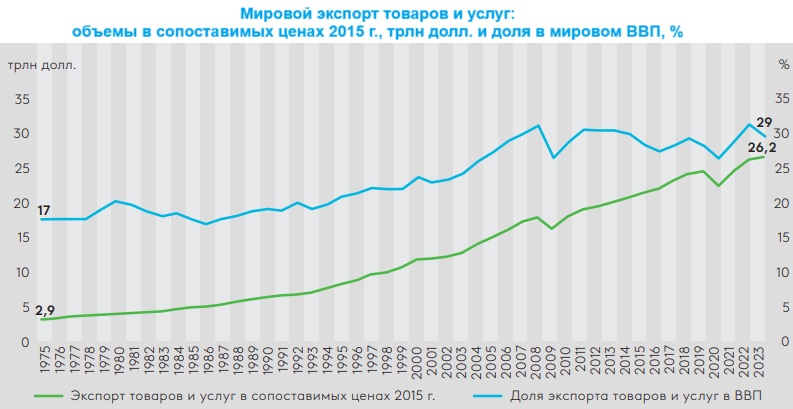

Между тем, как отмечают аналитики ЕАБР в своем докладе "Складская инфраструктура Евразийского региона: возможность десятилетия", сегодня мировой рынок не сокращается, а перестраивает географию поставок. Главный тренд — укрепление внутрирегиональных связей и изменение маршрутов глобальной торговли.

"К 2024 году в торговых отношениях Китая впервые более половины внешнего оборота пришлось на развивающиеся страны — прежде всего на Азию и Латинскую Америку. При этом доля США, Японии и ЕС в структуре китайской торговли снизилась", — говорится в докладе.

Параллельно Европа сместила импорт энергоресурсов с России в сторону США, тогда как Китай, напротив, увеличил закупки российского сырья и усилил торговлю с Юго-Восточной Азией. Эти тенденции ясно демонстрируют, что центр мировой торговли смещается в сторону Азии и Америки, а глобальные цепочки поставок становятся более сложными и взаимозависимыми — особенно в сферах электроники, машиностроения и текстиля.

Мир вступает в эпоху нового торгового ландшафта, где гибкость, логистическая диверсификация и технологическая независимость становятся ключевыми элементами экономической безопасности.

Железные дороги, которые изменили карту

На днях в Алматы состоялся круглый стол, организованный ОФ "Международный институт социологии и политики" (МИСП), участники которого отметили, что за годы независимости Казахстан выстроил целую сеть магистралей, соединивших страну с восточными и западными рынками.

"Среди постсоветских стран мы построили больше всех железных дорог — около трех тысяч километров, — напомнил политолог Марат Шибутов. — И это наш крупнейший успех после 2010-го года".

Первые контейнерные поезда через пограничный переход Достык – Алашанькоу начали курсировать в 2010 году. Тогда через них проходило всего около тысячи контейнеров в год. К 2024-му транзит вырос до полумиллиона ДФЭ, а по всем направлениям — более 500 тысяч контейнеров, что в четыре раза превышает показатели начала десятилетия. Однако за впечатляющими цифрами — десятки млрд инвестиций скрывается непростая логика зависимости.

Впрочем надо также признать, что динамика наблюдающаяся на рынке грузоперевозок стала возможной благодаря таким госпрограммам как "Нурлы Жол" и совместным инициативам с Китаем в рамках "Один пояс, один путь". В результате чего Казахстан открыл новые линии – Жетыген – Алтынколь (Хоргос), Хромтау – Алтынсарино, Шар – Усть-Каменогорск, — фактически замкнув национальную железнодорожную сеть и создав альтернативы российским маршрутам.

Кстати напомним, инициатива "Один пояс, один путь", проходящая преимущественно через Казахстан, Россию и Беларусь, играет ключевую роль в этой стратегии. Сухопутные маршруты обеспечивают более короткие сроки доставки, обычно 10–12 дней по сравнению с 30 днями по морю. Альтернативные варианты, обходящие Россию, такие как коридор через Казахстан, Иран и Турцию, также приобретают всё большую популярность.

Китайский транзит и его цена

Китай является крупнейшим мировым экспортером, ежегодно отправляя около 4,5 млрд тонн товаров, причем 60 – 70% перевозок приходится на морские пути.

Однако, в отличие от других стран, где Китай активно инвестирует в строительство транспортной инфраструктуры, в Казахстане эти проекты реализуются преимущественно за счёт национальных средств.

"Все это делаем мы сами. Китай вкладывается в порты, базы, морские маршруты. А сухопутные коридоры — на нашей ответственности", — заметил Марат Шибутов.

Такое разделение ролей, по его мнению, отражает глобальную стратегию Пекина: морской транспорт дешевле и сохраняет для Китая контроль над основными потоками. Тем временем Казахстан вынужден решать задачи логистики собственными силами — расширять пункты пропуска, синхронизировать тарифы, бороться с разной шириной железнодорожной колеи.

Таблица 1: Китайский транзит через Казахстан

| Направление транзита | 2013 | 2014 | ||

| маршрутов | объем, тонн | маршрутов | объем, тонн | |

| Транзит из Китая в другие страны | 30 | 2 246 740 | 75 | 12 829 092 |

| Транзит из Китая в Казахстан | 2 319 791 | 2 526 091 | ||

| Транзит из других стран в Китай | 10 | 311 889 | 18 | 465 003 |

| Транзит из Казахстана в Китай | 4 221 | 1 066 | ||

Источник: МИСП

Центральная Азия: транзитная конкуренция и география ограничений

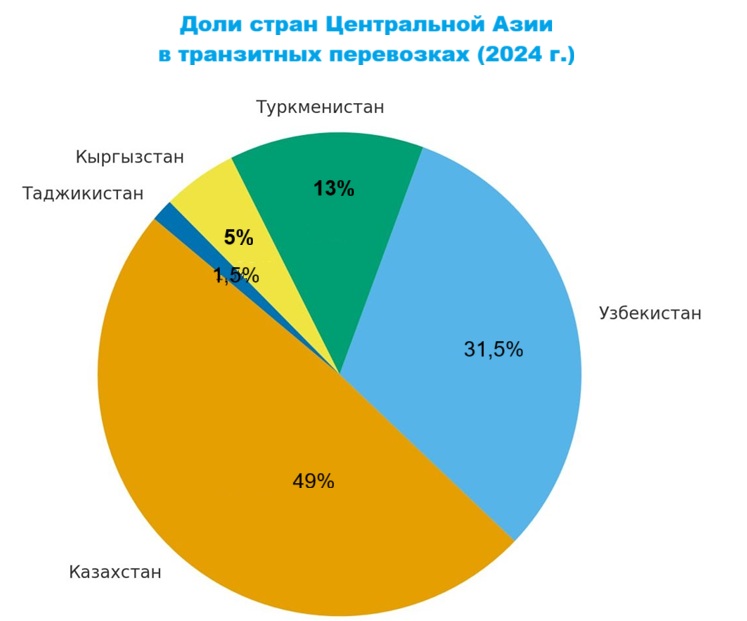

В свою очередь молодой политолог Алмас Аубекеров, выступая с докладом, подчеркнул, что за пять лет объем транзита через Центральную Азию вырос на 75% — до 35 млн тонн, и при этом 80% потоков проходят через Казахстан и Узбекистан.

Региональная картина наглядно показывает преимущество Казахстана:

- именно Казахстан располагает действующими железнодорожными переходами с Китаем — Достык и Алтынколь;

- около 60% всех грузов перевозится именно по железным дорогам;

- по энергетическим трубопроводам — Атасу–Алашанькоу и Центральная Азия – Китай — в страну поступает газ, которым газифицирован юг Казахстана.

При этом соседние государства — Кыргызстан и Таджикистан — остаются в тени географии. Их транспортные пути проходят через горы: перевалы Торугарт, Иркештам и Кульма – Карасу, что усложняет транспортировку грузов.

Если говорить о проекте "Узбекистан – Кыргызстан – Китай", то он обсуждается уже два десятилетия: 82 тоннеля, экстремальные высоты и высокая стоимость делают его скорее политическим символом, чем реальной альтернативой.

Почему Россия теряет сухопутное преимущество

Надо сказать, что с точки зрения спикеров круглого стола МИСП, сравнение грузоперевозок с Россией — показательно. По словам Аубекерова, через российские переходы проходит около 5 млн тонн китайских грузов, тогда как через Казахстан — более 30 млн.

Причины очевидны: перегруженность Транссиба, избыточная протяженность маршрутов через Дальний Восток и геополитические ограничения, заставляющие перевозчиков искать более короткие пути.

"Через нас идет не только китайский, но и российский транзит, — отмечает Шибутов. — Россияне сами теперь отправляют грузы через Казахстан".

Эта тенденция усиливает значение страны в евразийской логистике — и одновременно повышает стратегическую уязвимость. Любое обострение между Москвой и Пекином или санкционное давление на российские компании может ударить и по казахстанскому транзиту.

Таблица 2: Товарооборот Китая в 2024 г. — млрд долларов США (по убыванию)

| Страна/Регион | Товарооборот (млрд $) |

| Россия | 244,80 |

| Центральная Азия (всего) | 94,82 |

| Казахстан | 43,82 |

| Кыргызстан | 22,71 |

| Узбекистан | 13,78 |

| Туркменистан | 10,65 |

| Таджикистан | 3,86 |

Источник: THE STATE COUNCIL/THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

В то же время, аналитики ЕАБР напоминают, что основным стратегическим документом, определяющим развитие транспортной системы России, является Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная в 2021 году. Документ предусматривает модернизацию железнодорожных магистралей, расширение портовых мощностей, развитие внутренних водных путей, а также создание сети мультимодальных логистических центров, объединяющих разные виды транспорта.

В сентябре 2025 года Правительство РФ одобрило Комплексный план развития инфраструктуры (КПРИ), в котором обозначены приоритеты по созданию узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Их задача — обеспечить обслуживание растущих объемов перевозок по ключевым транспортным коридорам "Восток — Запад" и "Север — Юг".

До 2030 года планируется построить 65 таких ТЛЦ (по данным Министерства транспорта РФ, 2025). В числе приоритетных направлений — развитие портов Дальнего Востока (в частности, Владивостока и Восточного) и увеличение грузооборота Северного морского пути. Также создаются новые хабы для перевалки и хранения СПГ-грузов в Сабетте и Лисянском.

Что касается транспортного коридора "Север — Юг", соединяющего Россию с Ираном и Индией, то здесь одним из ключевых шагов стало финансирование строительства железнодорожного участка Решт – Астара в Иране — последнего недостающего звена западного маршрута коридора.

Реализация этих проектов стимулирует спрос на логистические мощности и складскую инфраструктуру вдоль новых маршрутов. Уже сегодня более половины сделок с логистической недвижимостью в России приходится на регионы за пределами Москвы, что свидетельствует о продолжающейся децентрализации логистической активности и росте региональных центров транспортного развития.

Геополитика коридоров

Существует мнение, что сегодня китайский транзит — это не просто экономика. Это геополитический инструмент, с помощью которого Пекин укрепляет влияние в Центральной Азии, а страны региона в свою очередь — ищут новые формы суверенитета.

Казахстан в этой системе — не проводник чужой стратегии, а скорее балансир между тремя силами: Китаем, заинтересованным в коротком и безопасном пути; Россией, стремящейся удержать транзит под своим контролем; и Европой, которой нужен стабильный сухопутный маршрут.

И в этой триаде Астана делает ставку на многовекторность — развивая транспортные связи с Азербайджаном, Турцией, Ираном, создавая Транскаспийский маршрут и встраиваясь в новую архитектуру евразийских потоков. Все это дает Казахстану уникальное окно возможностей: страна может стать альтернативным мостом между Азией и Европой.

Таблица 3: Объем транзитных перевозок по РК разными видами транспорта

| Вид транспортного средства | 2013 | 2024 |

| Всего, в т.ч. по всем видам транспорта: | 8 177 481 | 21 271 234 |

| автодорожный транспорт | 854 868 | 534 519 |

| воздушный транспорт | 194 | 215 |

| железнодорожный транспорт | 6 693 026 | 13 261 795 |

| морской транспорт | 1 704 | 189 |

| почтовое отправление | 506 | 4 890 |

| прочие | 1 360 | 373 |

| состав транспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом) | 465 782 | 5 671 800 |

| состав транспортных средств (тягач с полуприцепом (-ами) или прицепом (-ами)) | 1 417 | - |

| транспортное средство, перемещающееся в качестве товара своим ходом | 158 625 | 1 797 453 |

Источник: Бюро нацстатистики РК, МИСП

Взгляд в будущее

До 2030 года Казахстан планирует привлечь около $24 млрд инвестиций в транспортную инфраструктуру. Но главный вызов — не только строительство, а эффективное управление потоками, цифровизация границ и создание конкурентных тарифов.

Шибутов резюмировал:

"Мы часто не замечаем собственных достижений. Но если сравнить, сколько железных дорог построено, сколько маршрутов запущено — Казахстан уже стал одним из главных транзитных игроков Евразии".

А в заключение еще раз отметим, что китайский транзит уже изменил карту региона — превращая Казахстан из географического "сердца континента" в его экономические артерии. Теперь перед страной стоит новая задача: не просто проводить грузы между Востоком и Западом, а управлять этими потоками, превращая инфраструктуру в источник устойчивого экономического роста. Мир меняется, маршруты — тоже. И в этой новой логистической архитектуре Казахстан уже не мост, а узел — точка, где сходятся интересы континентов.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!