Инновации и ИИ в Центральной Азии: стратегии в эпоху нематериальной экономики

Инновации и ИИ формируют новую экономику Центральной Азии. Как Казахстан и Узбекистан адаптируются к переменам?

Коллаж: Cronos.Asia

Как региону выживать в эпоху инновации, ИИ и нематериальной экономики? Выступая на форуме К25 Анна Ананьева, руководитель KGF Researche рассказала как в современном мире появляются новые герои — компании, которые не просто следуют трендам, а сами их задают, меняя привычные правила игры.

Инновации как стратегический драйвер роста

Мы наблюдаем за тем, как на наших глазах формируется новая реальность: искусственный интеллект, цифровые экосистемы и даже нематериальные активы превращаются в своего рода "нефть и металл" XXI века — ту самую производственную базу, что определяет будущее. Но чтобы понять, почему именно инновации стали главным стратегическим двигателем роста, стоит взглянуть на картину в целом.

Исследования авторитетных консалтинговых компаний рисуют весьма показательную картину: те, кто делает ставку на инновации системно, наращивают бюджеты на НИОКР почти в два раза быстрее, чем растет их выручка. Это не просто тренд — это стратегический сдвиг, когда инвестиции в будущее начинают обгонять текущие операционные результаты.

Такие целенаправленные вложения в технологии приносят акционерам ощутимую выгоду — примерно 2–3 процентных пункта дополнительной доходности сверх среднерыночного уровня. А с приходом искусственного интеллекта этот эффект только усиливается: по прогнозам, к 2035 году ИИ способен поднять глобальный ВВП примерно на 15%, создавая совершенно новые рынки и радикально ускоряя коммерциализацию инноваций.

Становится ясно: инновации превратились в ключевой драйвер роста для компаний. Но чтобы оценить подлинный масштаб происходящего, важно выйти за рамки корпоративных отчетов и увидеть общую, глобальную картину.

Глобальный сдвиг: Азия против Запада

За последние два десятилетия, несмотря на череду кризисов, пандемию и постоянную геополитическую турбулентность, мир демонстрирует удивительную тенденцию: глобальные расходы на исследования и разработки (НИОКР) утроились — с 1 триллиона долларов в 2000 году до почти 3 триллионов сегодня. Но что еще важнее, доля этих инвестиций в мировом ВВП увеличилась с скромных 1,5% до почти 2%. Это означает, что даже на фоне растущей глобальной экономики компании и государства вкладываются в будущее опережающими темпами, признавая НИОКР стратегическим приоритетом.

Картина распределения этих инвестиций между странами и регионами особенно показательна. Бесспорным лидером остаются Соединенные Штаты, направляющие на науку и разработки почти $784 млрд, или 3,6% своей экономики. Китай уверенно держит вторую позицию с объемом в $723 млрд и уже обеспечивает свыше четверти всех мировых расходов на НИОКР. Европейский Союз в сумме инвестирует около 410 млрд, а замыкают пятерку Япония и Южная Корея — страны, которые демонстрируют одни из самых высоких в мире относительных показателей, направляя на науку от 3% до 5% своего ВВП.

Что примечательно, за этими цифрами скрывается фундаментальный сдвиг: традиционные центры инноваций в лице Северной Америки и Европы постепенно сдают позиции, в то время как Азия не просто наращивает присутствие, а уверенно усиливает свою роль, становясь новым глобальным хабом технологического прогресса.

От Запада к Востоку: Азия аккумулирует 46% глобальных расходов на НИОКР.

Сегодня на Юго-Восточную и Восточную Азию приходится почти половина всех мировых инвестиций в исследования и разработки — впечатляющий показатель, демонстрирующий кардинальный перелом в глобальной расстановке сил. Столь уверенное лидерство Китая стало возможным благодаря последовательной двухдесятилетней политике, в рамках которой инновации были возведены в ранг национального стратегического приоритета. Эта политика включает масштабное финансирование университетов, целенаправленное формирование спроса на высокотехнологичную продукцию и всестороннюю поддержку компаний, инвестирующих в ключевые области будущего — искусственный интеллект, телекоммуникации и биотехнологии.

83% компаний во всем мире относят инновации к своим трём главным стратегическим приоритетам. Лишь 3% действительно способны превратить эти приоритеты в измеримые результаты.

Картина современного бизнеса представляет любопытный парадокс: хотя 83% компаний по всему миру заявляют о инновациях как об одном из своих главных приоритетов, лишь 3% действительно совершают тот системный переход — перестраивают процессы, направляют инвестиции и тщательно измеряют эффект так, чтобы инновации приносили реальную прибыль, а не оставались на уровне экспериментальных проектов. Эта колоссальная разница между намерениями и действиями обнажает главный вызов нашего времени. Преодолеть его способны только те организации, что готовы инвестировать не только в технологии, но и в процессы, кадры и, что важно, в культуру, позволяющую инновациям жить и приносить плоды. Именно среди этих трёх процентов и формируются будущие чемпионы рынка.

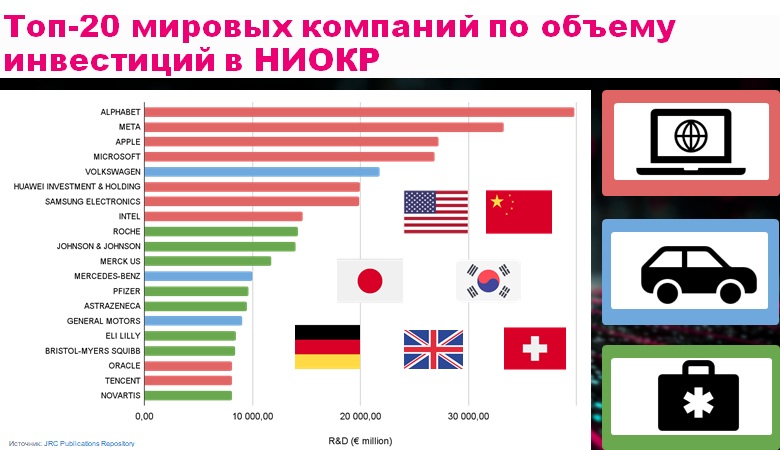

Лидеры мировой инновационной гонки

В этот элитный клуб трёх процентов входят прежде всего технологические гиганты США. Безоговорочным лидером остается Alphabet (Google), направившая на исследования и разработки почти 40 млрд евро только в 2024 году. Следом идут Meta, Apple и Microsoft — компании, чьи инвестиционные программы стали эталоном для всей индустрии.

Азиатский регион уверенно представлен такими титанами, как Huawei, Samsung и Toyota, демонстрирующими, что технологическое лидерство давно перестало быть исключительной прерогативой Кремниевой долины. Европа, в свою очередь, сохраняет свои позиции через флагманов промышленности — Volkswagen, Mercedes-Benz и фармацевтическую Roche, доказывая, что глубокая исследовательская культура может быть конкурентным преимуществом в эпоху цифровой трансформации.

Если же обратиться к отраслевой статистике, картина становится ещё более показательной: львиная доля инвестиций — около $300 млрд — приходится на сектор информационно-коммуникационных технологий и электротехники, а также на фармацевтику и биотехнологии. Именно эти высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли формируют ядро глобальной инновационной экосистемы, определяя траекторию мирового прогресса.

Однако, корпоративные рейтинги — лишь часть общей картины. Чтобы понять полную глубину происходящих изменений, стоит подняться на уровень выше и посмотреть, как инновационность проявляется на уровне целых стран и экономик.

Растущая роль Китая в инновационной экосистеме означает необходимость учитывать его как центр притяжения НИОКР, венчурных инвестиций и цепочек поставок higt-tech. На территории Китая сосредоточено 24 из 100 крупнейших мировых инновационных кластеров – зоны с самой высокой научно-технологической активностью и концентрацией венчурного капитала.

Недавно опубликованный глобальный индекс инноваций от Всемирной организации интеллектуальной собственности служит своеобразным барометром, измеряющим научно-технологический пульс 139 экономик мира. Эта комплексная система оценки, охватывающая около 80 индикаторов — от качества человеческого капитала и инфраструктуры до зрелости бизнес-среды и результатов интеллектуальной деятельности, — позволяет увидеть четкую картину глобального перераспределения инновационных сил.

Европа по-прежнему удерживает звание самого инновационного региона, в то время как Китай утвердился в роли локомотива для развивающихся экономик. При этом уже 15 лет подряд Швейцария сохраняет первое место среди стран с высоким доходом, стабильно деля пьедестал со Швецией и США. Секрет этих лидеров прост и сложен одновременно: они десятилетиями действуют системно, выстраивая прочную связку между инвестициями в фундаментальную науку, прикладные технологии, образование и предпринимательскую экосистему.

Особого внимания в этом году заслуживает Китай, впервые вошедший в топ-10 мирового рейтинга. Страна не только возглавила направление "Результаты знаний и технологий", но и продемонстрировала впечатляющую географию инноваций, сосредоточив 24 из 100 крупнейших мировых кластеров. Бесспорным лидером среди них стал регион Большого залива Шэньчжэнь – Гонконг – Гуанчжоу, превратившийся в глобальный хаб для IT, инноваций и креативных индустрий.

Глобальный инновационный индекс, который ежегодно составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности, строится на двух фундаментальных основаниях. С одной стороны, это инновационные ресурсы — тот самый потенциал, который складывается из качества человеческого капитала, развитости инфраструктуры, уровня образования и зрелости институтов. С другой — практическая результативность инноваций, которая выражается в конкретных показателях: количестве и качестве патентов, успешной коммерциализации исследований, объеме экспорта знаний и создании прорывных технологий и бизнес-моделей. Именно баланс между этими двумя составляющими и определяет место страны в мировой табели о рангах.

Казахстан и Узбекистан: сильные и слабые стороны

На фоне этих глобальных сдвигов закономерно возникает вопрос: а где же в этой масштабной карте инноваций находится наш регион? Давайте обратим взгляд на страны Центральной Азии и посмотрим, какие позиции они занимают в этом стремительном технологическом марафоне.

Среди стран нашего региона впечатляющий рывок демонстрирует Узбекистан, поднявшийся на 43 позиции с 2015 года и занявший 79-е место в текущем рейтинге. Это движение показывает, что страна уже начала осваивать ключевое искусство — конвертировать имеющиеся ресурсы в измеримые результаты.

Казахстан расположился на 81-й строчке общего рейтинга, при этом по ресурсам он занимает более высокое 75-е место. Эта статистика указывает на очевидный вывод: необходимая база для роста у страны есть, однако теперь предстоит главная работа — научиться с большей эффективностью превращать этот потенциал в реальные продукты и технологические решения.

Кыргызстан, находящийся на 96-й позиции, демонстрирует характерный для региона разрыв: 93-е место по ресурсам контрастирует с 98-м по результативности. Это означает, что даже имеющиеся ресурсы пока не находят полноценного применения и слабо трансформируются в ощутимый экономический эффект.

Таджикистан, занявший 108-е место, отстает по обоим направлениям одновременно — и по ресурсам (105-е место), и по результатам (104-е место).

Общей для всего региона остается критически важная проблема: доля инвестиций в НИОКР в ВВП стран Центральной Азии остается в десятки раз меньше, чем у мировых лидеров, где этот показатель достигает 2–4%. Таким образом, ключевая задача на ближайшую перспективу заключается не только в наращивании ресурсной базы, но и в создании эффективных механизмов, которые позволят превращать этот потенциал в конкретные результаты, способные изменить траекторию экономического развития.

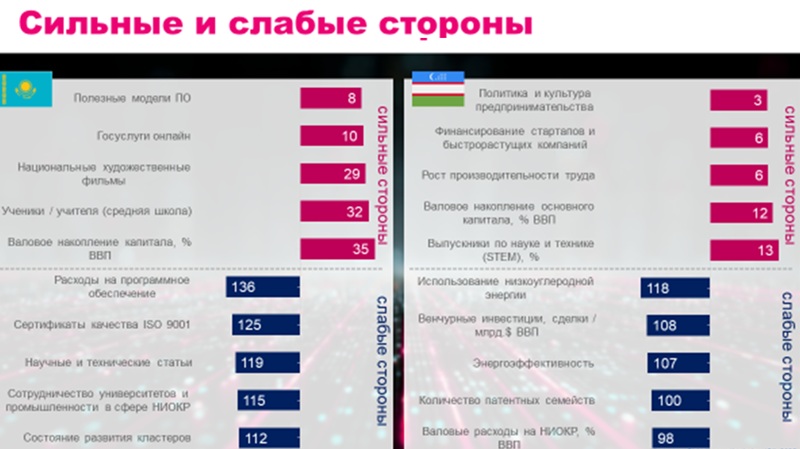

Анализ сильных и слабых сторон двух ведущих экономик Центральной Азии — Казахстана и Узбекистана — выявляет любопытную асимметрию. Казахстан демонстрирует впечатляющий результат в сфере цифровизации, занимая 10-е место в мировом рейтинге по развитию онлайн-госуслуг. Однако эта прогрессивная цифровая инфраструктура контрастирует со слабой коммерциализацией науки: страна находится на 115-м месте по взаимодействию университетов и бизнеса и на одном из последних мест в мире (136-е из 139) по затратам на программное обеспечение.

Узбекистан, в свою очередь, демонстрирует другую, но не менее показательную диспропорцию. Страна создала эффективную систему поддержки предпринимательства и финансирования стартапов, но при этом показывает низкие результаты в таких сферах, как использование низкоуглеродной энергии. Особенно важно отметить амбициозную цель, которую поставил Узбекистан, — войти в топ-50 Глобального индекса инноваций к 2030 году. Эта цель не только задает высокую планку, но и служит ярким подтверждением политической воли к системным реформам.

Таким образом, оба государства демонстрируют заметные успехи в отдельных направлениях — будь то цифровизация, образовательная база или поддержка предпринимательства. Однако их общим вызовом остается преодоление ключевого разрыва: превращение научного и человеческого потенциала в коммерческие результаты. Именно частные инвестиции в исследования и разработки, а также налаживание мостов между наукой и бизнесом станут для них решающим испытанием на пути к созданию инновационной экономики.

От материальной к нематериальной экономике

Мы становимся свидетелями фундаментального перехода — от экономики, основанной на материальных активах, к экономике знаний, где решающую роль начинают играть активы нематериальные. Именно они демонстрируют ошеломляющую динамику, растя в четыре раза быстрее своих материальных аналогов.

По итогам 2024 года общий объем глобальных инвестиций в эту сферу достиг около $8 трлн, причем свыше половины этой суммы — $4,7 трлн — приходится на США. За последние двадцать лет доля нематериальных активов в мировом ВВП уверенно выросла с 10% до 14%, подтверждая структурный сдвиг в мировой экономике.

Искусственный интеллект как катализатор

Главным катализатором этого процесса стали инвестиции в искусственный интеллект. Именно ИИ выступает тем ускорителем, который многократно усиливает рост ценности программного обеспечения, данных и исследований и разработок (НИОКР). Это особенно важно для секторов, ориентированных на услуги и цифровые технологии, где ценность создается в первую очередь интеллектом и алгоритмами.

В этом новом контексте Казахстан занимает 48-е место из 147 стран в рейтинге готовности к искусственному интеллекту. Эта позиция указывает на средний, но вполне перспективный уровень подготовки, за которым скрывается значительный нереализованный потенциал.

При этом существует важный нюанс, который меняет наше восприятие масштабов этого тренда: около 60% всех инвестиций в нематериальные активы остаются "невидимыми" для официальной статистики. С одной стороны, это проблема прозрачности, а с другой — огромный резерв для будущего роста.

Продолжение следует...

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!